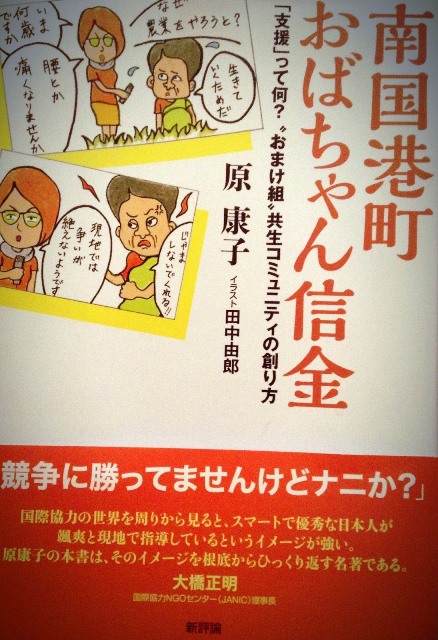

「援助」「国際協力」と聞くと、「カッコいい」「途上国の貧しい人を助ける素晴らしいお仕事」「すごく勉強しなければできない」といったイメージを持つ人が多い。ところが「南国港町おばちゃん信金」(新評論社)の著者・原康子さんは、大学院で勉強した援助はさほど役に立たず、むしろ「援助しない技術」を身に付けたというから驚きだ。本書は、インドとネパール、岐阜・高山で活動するNPO法人「ムラのミライ」(本部:岐阜県高山市)のスタッフとして著者が派遣された南インドの港町ビシャカ・パトナム市(アンドラ・プラデッシュ州)のスラムで繰り広げる失敗談をつづる。

著者が担当したプロジェクトは、スラムの「おばちゃんたち」自身が経営者になる小さな信金(マイクロファイナンス)を作るというもの。おばちゃんたちを信金の顧客ではなく「経営者」として育てるのだ。今まで外部の援助機関はスラムの住人を貧乏人扱いし、援助をただで与えてきた。著者のプロジェクトはいわば、既存のやり方を根本的に変えるものだった。

「スラム女性の自立」など、建前では語られても、いったい何人が本当に信じているのだろう。著者自身も実際、プロジェクトが始まった当初はおばちゃんたちの潜在能力を信じきれていなかった。だから著者はおばちゃんたちのやり方に口を挟み続ける。ところが口を出せば出すほど、おばちゃんたちの「気づき」はなくなっていく。これは、援助を受ける側が援助をする側に依存する関係が定着することを意味する。

こうした負の連鎖を避けようと著者は「援助しない技術」を習得していく。コミュニティのあらゆる課題を、外部者主体ではなく、その土地の人たちが自ら解決できるよう手助けし、援助を受ける側が本当の課題に自ら気づけるよう、うまく質問を投げかけるのだ。

当事者が本当の課題に気づいたら、今度はどうやって課題を解決できるのかを当事者と話し合い、解決策の実現に一緒に行動する。まさに「援助する側とされる側」という壁を超え、共通の目標に向かって取り組む技術であり、おばちゃんたちを「援助対象」ではなく「パートナー」として見るのだ。

本書は、「援助とはなんだろう」「貧困をなくすには?」「競争社会で生きていくには?」といった幅広い疑問に答えてくれる。援助にかかわる人だけでなく、銀行マンであれ、主婦であれ、現代の格差社会で生きる人たちみんなに手に取ってもらいたい一冊だ。