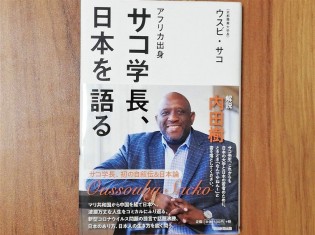

日本で約30年暮らすマリ人で、京都精華大学の学長を務めるウスビ・サコさんが自身の人生を振り返り、日本のおかしなところを指摘する。それが「アフリカ出身 サコ学長、日本を語る」(朝日新聞出版、2020年7月、1500円+税)だ。サコさんが不思議がるのは、日本人が他者に対して何かしてもらうことばかりを求め、自分でアクションを起こそうとしないことだ。

サコさんが最も大事にする問いは「自由とは何か」ということだ。何が自分にとっての「自由」で、そのためにどう動くのか、自分の価値観で判断して行動する。これが個人の幸せにつながるとサコさんは語る。

だがサコさんの目には、日本人は誰かに何かを与えてもらうことばかり考えているようにうつる。大学生は教授が授業を減らしてくれることを待っている。親は教育は学校でするものだと考え、家庭での教育を考えていない。国民は政治に関心がないのにいつまでも国からの発言を待っている。自分で動こうとしない姿にサコさんは驚く。

自分にとっての自由を考えない日本人は「私もみんなと同じでなければいけない」という考えに縛られているとサコさんは指摘する。偏差値が高い学校に進学する。きちんと就職する。周りと同じであること、もしくはたった1つの基準で周りより上位であることに注力するのだ。

「日本はもはや、『社会で使えるかどうか』という基準を保つことに、親を含めて全員が全力で協力してしまっているのではないか。(中略)私たちは演者の一人であり、普通に生きていればシステムの維持に協力してしまう。けれど、普通に生きようとせず、自分流に生きようとすれば、本当は疑問を感じるはずなのである」。これがサコさんの主張だ。

自分で自由を獲得することの重要性を説くのは、サコさん自身が日本で不自由さを感じ、それを自分で乗り越えてきた経験があるからだ。

留学生として来日した直後、サコさんには友だちがいなかった。アパートに住む学生はみんなで麻雀をして盛り上がっているけれど、自分とは口をきいてくれない。とにかく人と遊ぶのが好きなサコさんにとってつらい状況だ。そこでサコさんは考え、外国人を支援する組織を立ち上げたりサッカーチームに参加して友だちをつくったりした。

日本人の妻との間に子どもができたときは、サコさんも妻も仕事が忙しかった。そこでサコさんは研究室の仲間に協力してもらうようお願いする。マリで育ったサコさんにとって仲間というのは遠慮せず迷惑を掛け合う存在。息子を抱きながらゼミに参加し、ときには保育園のお迎えを仲間に頼む。夕飯の献立が決まらないときは、サコさんの家に仲間たちが集まり、一緒に料理する。

こんな人生を送ってきたサコさんの言葉には説得力がある。

私たち日本人が日本で暮らしていると、なんとなく感じる窮屈さも見て見ぬふりしがちだ。サコさんの目を通して日本を、そして自分自身のふるまいを見つめ直し、改めて自分の幸せについて考えてみてはいかがだろうか。