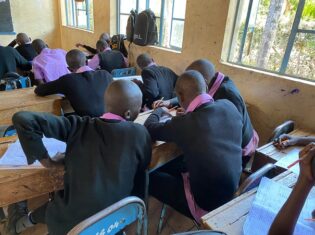

筆者の数学の授業中にスワヒリ語とカンバ語で説明し合う生徒たち

筆者の数学の授業中にスワヒリ語とカンバ語で説明し合う生徒たち大事なところはカンバ語で

英語が「理解の障壁」だと考えた私は実験的に、スワヒリ語と片言のカンバ語を混ぜ、文字式の四則演算を1時間だけ説明してみた。また、生徒同士の教え合いでカンバ語を使うことを許可。すると普段の正答数は10問中3問なのに7問に上がった。いつもは消極的なムティンダさん(14歳)が「ここの問題をどうやって解くのか教えて」と友だちに自ら進んで質問する姿を見て、私はニンマリした。

「きょうの授業、どうだった?」。手応えを知りたくて私が尋ねると、「カンバ語で説明してもらったほうが劇的にわかりやすかった」と生徒たち。その一方で、おとなしめの生徒たちは「スワヒリ語やカンバ語でも先生の説明でも難しかった」と話す。数学の理解度が低い大きな原因のひとつはやはり、「言語の習熟度の低さ」だといえそうだ。

言葉の壁を目の当たりにした私は、ケニア人の同僚教師のチェゲさん(社会科、37歳)に相談した。彼は「基本は英語で授業をしているけれど、生徒に覚えてほしい部分はスワヒリ語で説明している」とのこと。他の教師たちも「生徒の英語力のなさに困っている。重要な部分はスワヒリ語、本当に必要な時はカンバ語を使う」と口をそろえる。

言葉の壁に悩んでいたのは日本人の私だけではなかったのだ。

2言語社会のシンガポールがトップ

興味深い研究結果がある。

日本認知心理学会は2016年、「3歳までに思考の基盤となる言語が1つに定まっていないと、思考力が伸びにくくなる可能性がある」と発表した。この話をチェゲさんに伝えると、「その研究は正しいと思う。僕も学生時代は英語とスワヒリ語が得意でなくて、授業についていけなかった。高校生で両方の言語を理解できるようになり、各教科の理解が進み、数学の点数もようやく伸びた」と自らの体験を語ってくれた。

私はケニアに来る前、子どもたちの学力が伸び悩む原因に「母語の習熟度や多言語話者であること」が関連しているとは考えていなかった。しかし、多言語話者でも学力が高い例はある。例えば、シンガポールでは母語と英語の2言語話者でありながら、2022年のPISA(OECD生徒の学習到達度調査)で読解力と数学的リテラシーの2つの分野で、また2023年のTIMSS(国際数学・理科教育動向調査)で小中学校ともに1位を獲得している。

ケニアは部族語、スワヒリ語、英語の3言語話者。シンガポールと比べ、学習のハードルは高い。現時点で私は「言語の習熟度」が「思考力」に影響する可能性があると考えている。今後も調査を進めていきたい。